============

学生の動きを押さえた採用計画

============

採用の仕掛けは学生の就活が活気づく夏~秋にかけて…と考えていませんか?

例年、学生の園見学のピークは7~9月であるものの

情報収集は、そのずっと前から始まっています。

インターネットで多くの情報が得られるため、

保育学生にとって、園見学は情報を得る機会ではなく、

事前に得ている情報を“確かめる場”となっています。

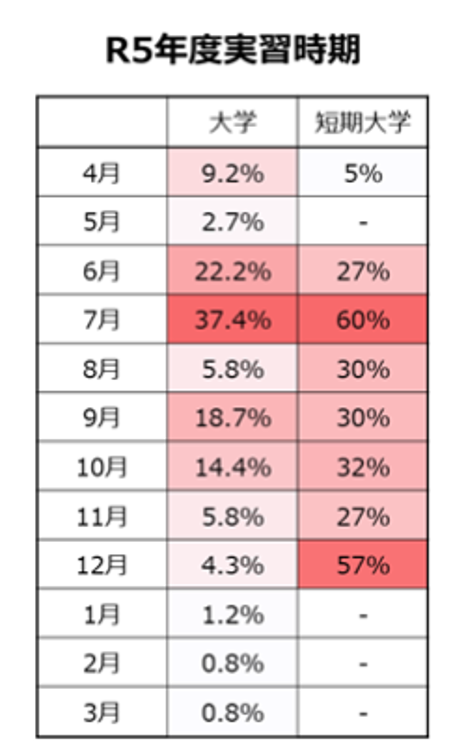

また、グラフのように

春期に園見学している学生は一定数存在していますので、

園として採用活動を早めに動き出すことで

早期に動いている学生と出逢うチャンスを最大限広げることができます。

学生と出逢うチャンスを逃さないよう、

まずは、学生の動きに応じた採用計画を組み立てましょう。

時期別の学生動向を解説していきます。

<4~5月>

今年は、4月27日(日)に東京都私立幼稚園連合会主催の

合同就職説明会が開催されます。

昨年は8月に開催されましたが、大幅に時期が早まります。

参加者数推移は、下記のとおりです。

2021年240名

2022年268名

2023年260名

2024年150名

減少傾向にはありながらも参加者数の多いイベントであり、

就活モードに少しずつ突入するきっかけになります。

また、一般企業に就職する学生は

3月より就活生のエントリー受付をスタートさせているため

既に就職活動が本格的に動き出しています。

四年制の保育学生であれば

一般企業に就職する他学部の学生と就活情報が共有されるため、

周りから影響を受けて、就活への意識は高まる学生が増えます。

養成校に求人票を送付している園もいると思いますが、

現状でも一定数反応が取れる手法のため、

4月には準備をして、学校に求人票を送付しておくと良いでしょう。

東京都私立幼稚園連合会に出展する園の場合、

合同就職説明会を終えて、学校の求人票を確認する

保育学生がいることを想定して、4月中に送付することをお勧めします。

また、就職活動を開始する学生に必要な情報は、

「教職員を募集している園かどうか」です。

園にとっては毎年採用活動をするのが自然な流れかもしれませんが、

学生にとって募集の有無は見えづらい情報なのです。

分かりやすく伝える手段は、ホームページのお知らせ記事に、

「令和8年度4月就職の幼稚園教諭〇名を募集します」

という募集情報とともに、園見学を受け入れている旨を記載する方法です。

まずは学生の選択肢に含まれるように、基本的な情報を発信しましょう。

<6~7月中旬>

下図のように、学生の実習が活発になる時期です。

実習生を就職に繋げるためには、満足度の向上が重要です。

実習から採用に結び付けた園は、いずれも下記を実施していました。

・ 学生が実習に対して「楽しさ」を感じられるように声掛けをする

・ 保育者になる期待感を持たせている

・ 教職員同士で、実習生についての共通理解を図る

・ 学生との細かなコミュニケーションを重ねる

実習生は、事前にオリエンテーションに来てもらうため、

事前に学生の基本情報は把握することになります。

実習生についての情報が、園全体に周知されるよう

共通理解を図っていきましょう。

<7月下旬~9月中旬>

7月下旬から、学生は夏季休暇に突入するため、

時間にゆとりが生まれ、園見学に動き出す学生が増える時期です。

実習等で就活に踏み出せなかった学生は、

WEBを中心に情報収集して園見学先を決め、

アポイントメントをとる時期になります。

幼稚園であれば

夏季休暇中の子どもの受け入れ状況が不透明になるため、

HP記事などで、夏季休暇中でも見学を受け入れている旨をアピールしましょう。

また、見学者への対応が重要になります。

見学時は、学生に対して丁寧に解説しながら、施設を見てもらうようにしましょう。

教育環境のこだわりや、教職員による子どもへの関わりについて

園の魅力を解説するチャンスです。

見学後には、園のLINE公式アカウントに友達追加してもらい

学生と繋がっておくこともポイントの一つです。

後日、学生からの質問・相談に対応しやすくなり

LINEを通じた関係構築が図れるようになります。

LINE公式アカウントは、個別チャットだけでなく

登録者への一斉メッセージ配信もできるため、

採用選考についてアナウンスをすることも可能です。

このように、時期による学生の動き方を把握することで

より実態に即した園の採用計画を立てることができ、

学生と出逢うチャンスを掴む採用活動を進めることができます。

また、就職活動は、

学生によって動き方が異なるものでもありますので、

接点を持った学生個人の状況を適宜把握しながら、

アプローチしていくことも大切です。

新年度の開始とともに、

次年度に向けた採用活動に動き出し、

計画的に就職希望者を獲得していきましょう。